Germaine Cellier, le sens de la formule. Un article de Vanity Fair

Gouailleuse et fantasque, clope au bec et tailleur ultrachic : telle était Germaine Cellier, première femme nez dont la créativité a marqué l'après-guerre. Sa nièce Martine Azoulai se rappelle la belle vie de la créatrice de Fracas, célèbre aux États-Unis et presque oubliée en France.

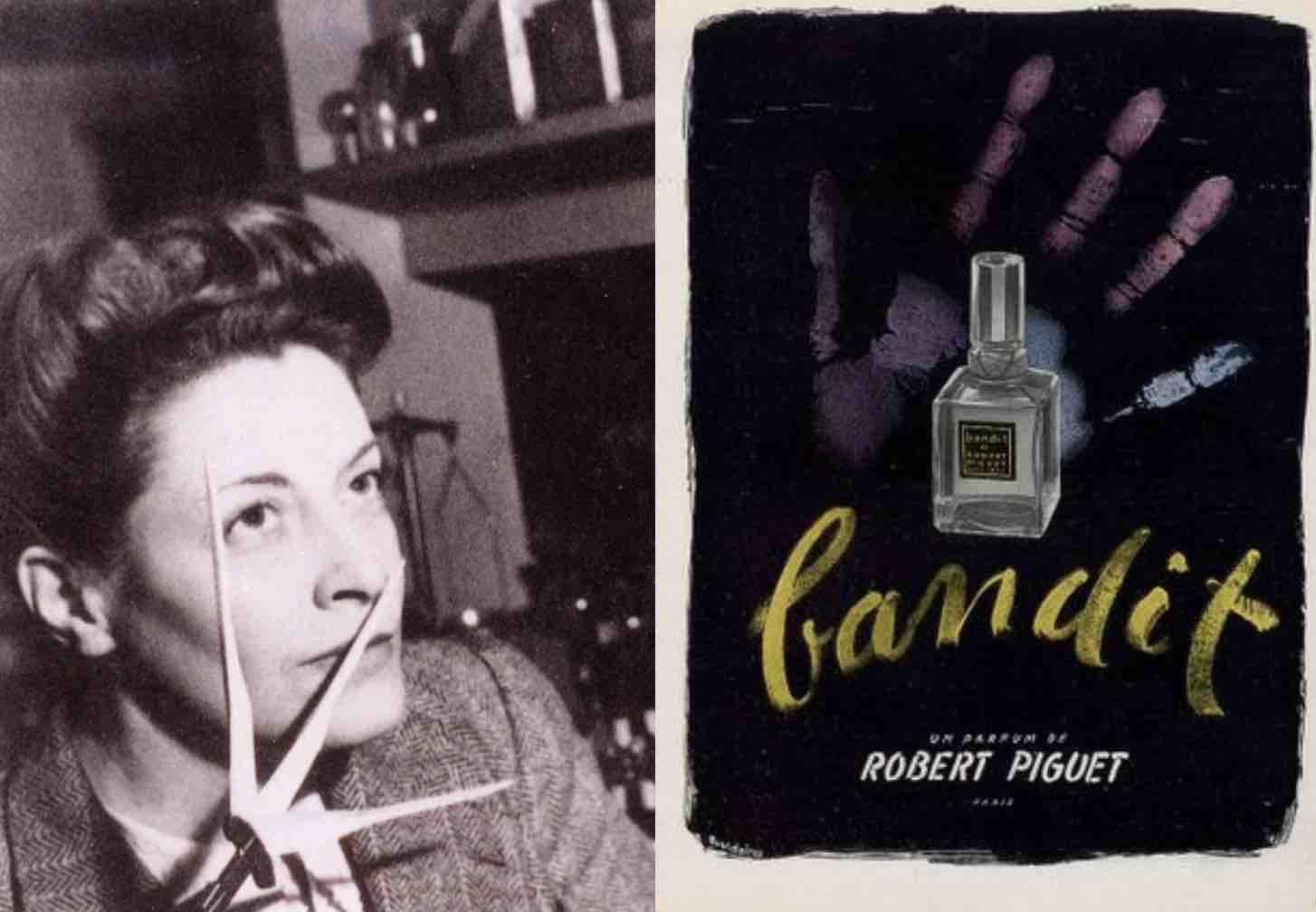

© Archives personnelles

Germaine Cellier était ma tante, la sœur de ma mère. Dans les années 1960, chaque mardi et vendredi, elle débarquait à Neuilly, dans le petit laboratoire de Roure, rue Garnier, où travaillait Pelpel. Un taxi la déposait après une virée à sa façon au marché. Elle jouait un tiercé au bistrot pendant que ses deux « cocottes » faisaient le tour des étals pour remplir les paniers. Les cocottes – ainsi avait-elle baptisé ses deux aides, souffre-douleur consentantes qui la secondaient dans son travail. « Elle allait farfouiller dans le placard aux matières premières dont elle avait une parfaite connaissance, trempait une mouillette jusqu’à sa moitié dans un bidon, la secouait dans la pièce en déclarant : “J’ai la formule dans la tête”, raconte Gérard Pelpel. Elle m’appelait souvent “Ducon”, un signe d’affection m’assurait l’entourage. » Clope au bec, souvent en tailleur beige ultrachic, Germaine Cellier demandait à une cocotte de faire la pesée. « Elle corrigeait, parfois légèrement, pour obtenir un résultat toujours équilibré des ingrédients. Une artiste, une vraie », se souvient son admirateur d’alors. J’ai rencontré Gérard Pelpel dans un vieux bistrot de l’île Saint-Louis, où il habite. Quand il évoque Germaine Cellier, installé devant un café, puis un verre de blanc car l’heure tourne et la conversation se prolonge, tout y est. Sa liberté de ton, sa gouaille fantaisiste, son charisme. Me revient alors sa posture : mains sur les hanches, quand, de sa grosse voix grave, elle nous appelait, mes deux sœurs et moi, ses « poules d’aga », mystérieuse expression argotique dont je n’ai jamais percé l’origine. Son élégance, y compris en vacances, au Pyla, où elle nous invitait : haut en jersey de soie, pantalon corsaire, espadrilles compensées. Ses cheveux aux reflets fauves. Son regard vert panthère quand elle engueulait à froid. Ses sardines à l’huile au petit-déjeuner et sa table, royale, sans jamais effleurer une marmite de ses mains baguées. Elle surveillait la cuisinière aux ordres... Mais je n’ai que des fragments, un puzzle inachevé de sa personnalité flamboyante.

Germaine est morte en 1976, à 67 ans, d’un œdème au poumon, pour avoir respiré un peu trop de produits toxiques, mais aussi trop bu de Johnny Walker et trop fumé, alternant, pas de jaloux, Pall Mall et Gauloise. En une vingtaine d’années, de l’après-guerre jusqu’au milieu des années 1960, elle a créé une dizaine de parfums qui font date sans dater. Tous différents, « à la manière d’un Stanley Kubrick chez qui pas un film ne ressemble au suivant », remarque Pierre Bourdon, grande signature de la parfumerie (il est l’auteur, entre autres, de Dolce Vita chez Christian Dior et de Cool Water pour Davidoff) et qui travailla onze ans chez Roure. « On la reconnaît à son style, charpenté, à ses formules ramassées avec des matières premières surdosées, explique Bourdon. Et elle y allait à la louche : 8% de galbanum dans Vent Vert ! » Germaine Cellier ne dessinait pas un univers olfactif. C’est sa façon de composer qui signait pour elle. « Si Coty a posé les bases de la parfumerie moderne en faisant du cubisme, Cellier a incarné le fauvisme, avec des thèmes très colorés et expressifs, analyse le nez. Une évocation animale et sexuée. » Elle fut peinte par André Derain. Le portrait était accroché dans son salon aux rideaux de chintz où un perroquet faisait la loi sur les conversations, entonnant Étoile des neiges quand ça lui chantait.

En 1944, elle imagine Bandit pour le couturier Robert Piguet, un cuiré sauvage éclairé de violette. Première création, premier succès. « Il a eu des descendants, Cabochard, Aramis, commente Bourdon. Dans cette période artistique et féconde, tout était encore à dire en parfumerie, et sans emprise du marketing, on pouvait s’exprimer comme on le souhaitait. »

Le génie créateur doublé d’une trajectoire mondaine a donné à Germaine Cellier un sillage persistant, aux États-Unis plus qu’en France où Wikipédia l’ignore. « Peut-être parce que les couturiers homosexuels américains ont tous eu une mère qui portait Fracas », ironise Frédéric Malle, l’éditeur de parfums qui vit à New York. Lancé en 1948, toujours pour Piguet, Fracas, souvent modifié, parfois massacré, a été commercialisé sans interruption Outre-Atlantique, ce qui ne fut pas le cas en France. Frédéric Malle connaît tous les arcanes du milieu du parfum, aussi complexe et cancanier que l’univers proustien. Responsable financier chez Coty, son grand-père, Serge Heftler-Louiche, dirigea ensuite les parfums Dior dont sa mère, Marie-Christine Wittgenstein, fut longtemps responsable. Avant de créer sa maison, Malle a travaillé avec Jean Amic, le patron de Roure-Givaudan. De passage à Paris pour la Fashion Week, il se révèle intarissable sur Fracas. « Qui veut imaginer un parfum à la tubéreuse retombe sur la formule de Fracas. Il y a une évidence d’accords, aucune matière inutile dans sa composition. C’est solide et sexy comme une fille irrésistible mais un peu mauvais genre. Fracas ne fait aucun compromis avec les odeurs de son époque, alors que le métier de parfumeur se berce de l’air du temps. » Trop jeune pour avoir rencontré Germaine, Fréderic Malle en a beaucoup entendu parler chez Roure. « On évoquait son caractère impérieux, son côté croqueuse d’hommes. » De son côté, Gérard Pelpel rappelle qu’on l’avait baptisée « la grande Mademoiselle ». Un peu comme Chanel et avec un itinéraire pas

si éloigné.

Soufre et Eau de rose

Germaine est née le 26 mars 1909 à Bordeaux. Son père Georges, un touche-à-tout bohème, a tâté de la sculpture. Il aime faire la fête et connaît par cœur les romans d’Alexandre Dumas. La mère de Georges, une herboriste, avala par mauvais esprit les plans d’un trésor dissimulé dans les ruines d’un château. Il y avait une autre histoire de magot déposé par des ancêtres corsaires sur un compte au numéro à jamais égaré. De ces récits romanesques écoutés en boucle dans son enfance, ma tante avait conservé une âme discrètement fleur bleue. Elle collectionnait les romans à l’eau de rose de Delly. Les rêves nourrissent l’esprit mieux que l’estomac. Ma grand-mère Jeanne, une Landaise aux yeux porcelaine et à la peau laiteuse, se remit au travail à 40 ans car Georges avait tout claqué. Son génie comique nous faisait pleurer de rire quand elle mettait en scène sa vie, plutôt rude pourtant. Germaine avait aussi le sens de la formule, et pas seulement au labo. Elle racontait bien, mais pas tout. Des épisodes manquent.

Pensionnaire dans une école religieuse à Créon, en Gironde, pendant la Première Guerre mondiale, elle eut pour camarade sa cousine germaine Catherine Mengelle, personnage si sulfureux qu’elle fut même exorcisée. Catherine demanda à Germaine de surveiller la sortie du diable de son corps. Les sœurs n’appréciaient pas plus ma tante qui ressemblait trop (physiquement) à Voltaire, trouvaient-elles. Les deux cousines montent très jeunes à Paris. Germaine fait des études de chimie. D’où lui vient l’idée ? Elle précisait juste qu’elle avait voulu créer des parfums en souvenir des petits œillets de sable dont elle avait respiré l’odeur poivrée sur des collines près de Marseille. Catherine, de deux ans sa cadette, fréquente dès 16 ans Irène Champigny, qui tient une galerie d’art rue Saint-Anne. Elle devient sa maîtresse. Germaine, elle, n’a jamais été homosexuelle, contrairement à ce qu’on peut lire parfois çà et là. Il y a eu confusion.

À cette époque, en 1928-1929, elle habite encore chez ses parents avec ma mère, de douze ans sa cadette. Entre les deux sœurs, il y a eu un frère, Roland, mort en nourrice, ce que mes fantasques grands-parents ne signalèrent jamais à l’état civil. Les Cellier vivent à Argenteuil, où Roure-Dupont (le nom de la société alors) possède une usine de produits de synthèse pour la parfumerie. Germaine travaille dans les environs et, en 1930 probablement, commence chez Roure. Elle va y élaborer des bases, mélanges destinés à faciliter la réalisation des parfums puis elle sera repérée par Louis Amic, le génial patron de Roure, au caractère aussi incisif qu’elle. De retour à la maison, elle aide sa mère à enfiler des colliers de perles. À la même époque, Catherine se présente avec culot comme parfumeuse. « Elle n’a jamais rien fichu de sa vie, elle a usurpé l’identité de sa cousine », rigole ma mère.

Sans doute grâce à Catherine et son amie Irène Champigny, Germaine commence à côtoyer des artistes. Irène est aussi la maîtresse du peintre Christian Caillard. Il fait le portrait de ma tante. On la compare parfois à Garbo. Elle n’aime pas. Pour couper court, elle change de coiffure. Elle devient la petite amie de Chas Laborde, de vingt-trois ans son aîné. Peintre, graveur, reporter, Chas a des talents éclectiques. Puis elle s’engage dans une liaison avec Jean Oberlé, dessinateur et illustrateur, qui collabora comme Chas au Vanity Fair américain. Ce fut l’une des voix de Radio Londres pendant la guerre et l’inventeur du slogan « Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». « Il a eu la chance de se retrouver par hasard à Londres au bon moment », persiflait Germaine, brouillée avec Oberlé. À son retour d’Angleterre, il avait découvert qu’elle partageait l’appartement sous les toits qu’il lui avait prêté 19, rue de Lille, avec Christian Boussus, son nouveau compagnon. Joueur de tennis surnommé « le cinquième mousquetaire » car il avait été le suppléant du quatuor Borotra-Brugnon-Lacoste-Coche, multiple vainqueur de la Coupe Davis, Christian, Nono pour les intimes, dirigea la communication d’IBM. Pince- sans-rire, très élégant, grand amateur de mots croisés – Germaine et lui s’acharnaient sur les grilles d’Œdipe déchaîné, hebdomadaire de l’époque très apprécié des cruciverbistes –, il affichait une courtoisie et un flegme imperturbables. Il en fallait pour encaisser les assauts argotiques de ma tante qui finit sa vie avec lui, sans l’épouser bien sûr. « Enfin, Germaine... » semblait sa réplique la plus contestataire. Union des contraires : il aimait le sport, prit l’avion très tôt pour jouer ses matchs, conduisait vite et bien ; Germaine faisait à peine trois pas, refusait de voler, n’avait pas son permis. Tous deux partageaient une même affection pour leurs trois teckels, Valentin, Félix et Cléopâtre.

Grande bourgeoisie RAD-SOC

Après guerre, ils s’installent 23, boulevard du Montparnasse puis, en 1955, 8, rue du Boccador. Ma tante cloisonnait sa vie. Elle ne présenta jamais son compagnon à ses parents qu’elle adorait et couvrait de cadeaux. Ils ne furent jamais invités chez elle où elle recevait beaucoup. Les copains d’alors s’appellent François Périer, Marie Daëms, Bernard Blier, Maria Casarès, Jean Hugo, Christian Bérard et Jean Marchat, directeurs du théâtre Hébertot. Bérard a dessiné la publicité de Cœur Joie, un parfum créé en 1946 par Germaine pour Nina Ricci. Elle est aussi très liée avec le chroniqueur de mode Paul Caldaguès – il nous offrit nos premiers 45-tours yéyé – et avec Jean Galtier-Boissière, le truculent directeur du Crapouillot. Tout le monde rigole bien, festoie, boit sec, tape le carton.

En 1946, Germaine commence à créer pour Pierre Balmain qui vient d’ouvrir sa maison de couture. Certainement à l’incitation de Louis Amic, dont elle dépend chez Roure, c’est le premier à avoir joué l’association parfum-couture dans une idée plus charnelle du luxe. Dans la foulée, elle compose en 1946, Élysées 64-83 (le numéro de téléphone de la boutique), « le parfum du vison » ; en 1947, « pour la voile et la mer », Vent Vert. En 1949, Jolie Madame, « plus qu’un parfum, une présence », selon les slogans de l’époque. René Gruau dessine les affiches. Elle imagine de gainer les flacons d’un étui de feutre. Viendront, plus tard, Miss Balmain et Monsieur Balmain. Notre enfance a baigné dans les litres de parfum que nous recevions par la poste à Noël. J’ai appris par Gérard Pelpel que les «cocottes » les préparaient spécialement pour les proches de ma tante.

Balmain présente sa première collection en octobre 1945. À l’été 1947, il ouvre Le Kiosque des fantaisies, une boutique d’accessoires gérée par Pierre Molinari, un ami d’enfance, et qui deviendra un grand copain de Germaine. On y propose Vent Vert, « un parfum d’avant-garde, qui aurait pu avoir une notoriété aussi durable que le No 5. Ses reformulations l’ont détruit », regrette Gérard Pelpel.

« Jeune, je l’ai porté. Je n’aimais pas les parfums musqués, style “dame couture” » se souvient Claude Brouet qui dirigea avec éclat la mode à Elle puis à Marie Claire avant de travailler pour Hermès. Avec une mère responsable des salons de Schiaparelli puis de Jacques Fath, des « dames couture », elle en connaissait. Elle ressuscite sans langue de bois cette époque, faste pour les couturiers, qui créaient alors pour être portés sans avoir à faire le show. Le style Balmain ? « Flatteur, d’une élégance attendue. Un premier degré de la séduction. » Très Jolie Madame... Le parfum connut un succès tel que de 1952 à 1957, le couturier baptisa de son nom onze collections d’affilée. Cette mode séduisit Marlene Dietrich, la reine de Thaïlande, Brigitte Bardot, Dalida, Juliette Gréco, Edwige Feuillère... Ma tante aussi s’habillait chez le couturier de la rue François-Ier. Après la visite, elle traversait la rue pour un whisky au bar tapissé d’écossais de l’hôtel Bellman (le Claridge, désormais).

Je me souviens de ses robes chemisiers en soie et de ses fourrures de chez Wittelson, le fournisseur de Balmain. Elle les voulait légères. Elle ne pesait pas lourd. Elle était devenue anorexique à la suite de soucis digestifs. Frileuse, elle se baladait pourtant dans son appartement en chemise de nuit évanescente avant de s’habiller. Elle n’a jamais porté de soutien-gorge.

Depuis les années 1950, elle dispose de son propre laboratoire, Exarôme, 38, rue Victor-Hugo à Neuilly. Louis Amic l’a isolée dans un hôtel particulier car elle ne s’entend pas avec Jean Carles, l’autre créateur-vedette de Roure. Elle y restera jusqu’en 1961 avant de se voir proposer un autre labo, toujours à Neuilly, mais au cinquième étage. Elle n’y mit jamais les pieds, trop haut disait-elle, elle avait de l’artérite. Quand Louis Amic lui suggéra de créer quelques nouveautés, elle prit donc ses habitudes rue Garnier.

Entre deux allers-retours à Neuilly, elle sort encore beaucoup. Sa cour la suit au Pyla. Christian et Germaine débarquent dans leur Peugeot chargée de draps et d’argenterie. Ils tiennent table ouverte. Mes sœurs et moi prenons nos repas avec les bonnes. Un jour, elle nous voit renâcler en silence devant un saladier de riz au crabe. Elle nous accable de sarcasmes avant de penser à sentir le plat : la cuisinière y avait vidé un flacon entier de curry.

Au Pyla, elle apprécie la famille Gaume, propriétaire de l’hôtel Haitza et de celui de la Corniche ainsi que d’une pâtisserie aux glaces délicieuses. Pierre Molinari, l’acteur Pierre-Louis, Malou Bourgès, Huguette, la femme très chic de l’industriel Georges Glasser, appartiennent au cercle rapproché. Germaine navigue dans le milieu artistique comme dans la grande bourgeoisie tout en affichant ses convictions rad-soc. Comme à Paris, whisky, crapette, gueuletons et rami sont au menu mais aussi pétanque et golf miniature, les seuls sports que ma tante ait jamais pratiqués. Puis le temps a passé, sa santé a décliné. Lassés par sa tyrannie pourtant affectueuse, de nombreux amis se sont éloignés, ce qui la rendait amère. Germaine a voulu être enterrée à Pau, près de ses parents. Loin de ce Tout-Paris qu’elle avait pourtant conquis avec panache.

Article paru dans le numéro 14 de Vanity Fair France (août 2014).

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 222 autres membres